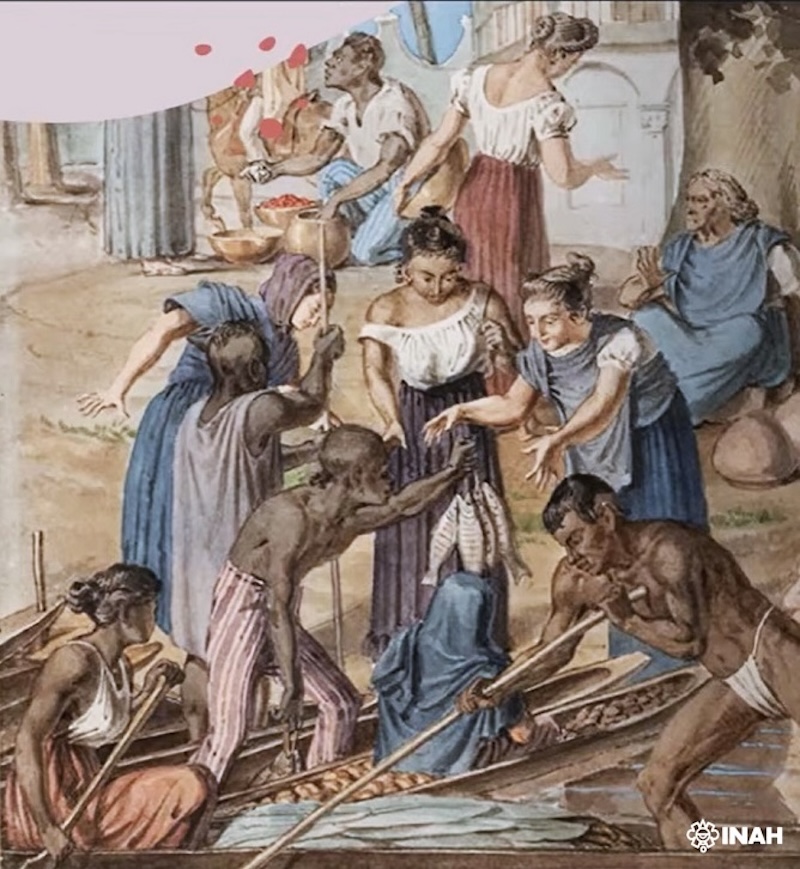

• La invasión española originó una transculturación gastronómica que, en el territorio de la actual nación centroamericana, ocurrió entre los siglos XVI y XVII

• El tema fue abordado como parte del Seminario Internacional de Cocinas, organizado por el INAH

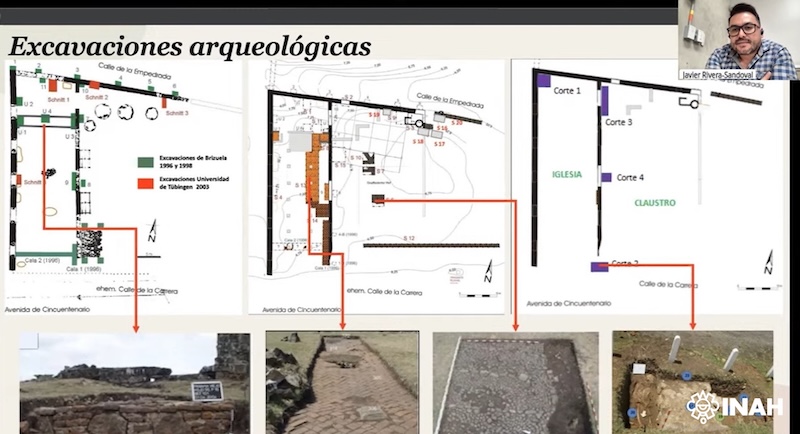

A partir de un análisis arqueofaunístico de 3,795 elementos óseos y malacológicos, un estudio revela la concepción del cuerpo humano, sano o enfermo, que predominó entre los siglos XVI y XVII en el territorio actual de Panamá, así como el impacto que tuvo en las prácticas culinarias que desembocaron del contacto entre europeos, africanos, asiáticos y americanos.

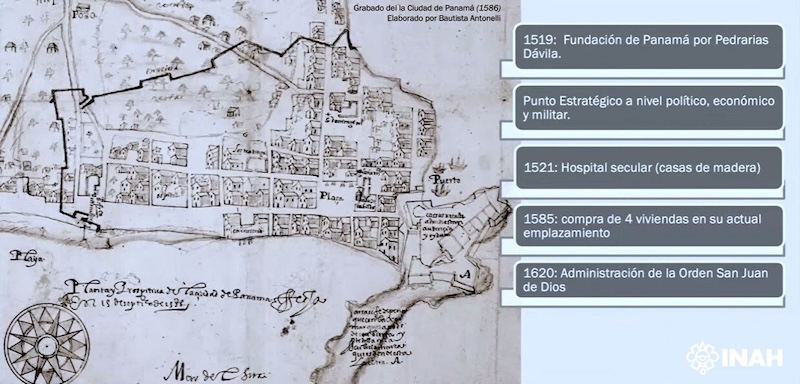

Este fue el tema de la conferencia ‘Alimentos para el cuerpo enfermo. Transculturación y régimen alimenticio en el Hospital San Juan de Dios de Panamá Viejo’, dictada por el antropólogo adscrito a la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia, Javier Rivera-Sandoval, en la segunda sesión del Seminario Internacional de Cocinas, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancia de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La ponencia se desarrolló de manera virtual, el 1 de abril de 2025, bajo la coordinación académica de las investigadoras, Edith Yesenia Peña Sánchez y Lilia Hernández Albarrán, como parte del Proyecto Nacional Cocinas en México, de la Coordinación Nacional de Antropología del instituto.

El citado estudio, realizado en colaboración con el profesor de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil, Pedro Abreu Funari, partió de la disertación doctoral de Rivera-Sandoval, sobre el sanatorio en comento, en la cual el autor abordó la categoría de ‘cuerpo’ desde diferentes perspectivas en el Panamá colonial.

“Nuestro interés era explicar las particularidades de los procesos de dominación que surgieron en el siglo XV y reflexionar acerca de las consecuencias de dichas dinámicas transculturales, identificando elementos específicos ocurridos en Panamá, así como la manera en la que impactan en el presente”, anotó el ponente.

Puntualizó que la muestra arqueofaunística, recuperada en 2010 dentro de un contexto de enterramiento en el predio que ocupara el recinto administrado por la Orden de San Juan de Dios, se compone de fragmentos óseos pertenecientes a animales domésticos y personas; estas últimas, pacientes o religiosos, habrían sido sepultadas en los márgenes del inmueble, como era común en aquel tiempo.

Aunque en la actualidad se tiene registro de 3,750 especies de moluscos en la costa panameña, el estudio arrojó que, en el Hospital San Juan de Dios, se consumían solo 18 especies de este alimento; asimismo, se observó una alta ingesta de res y cerdo, y en menor medida de pollo.

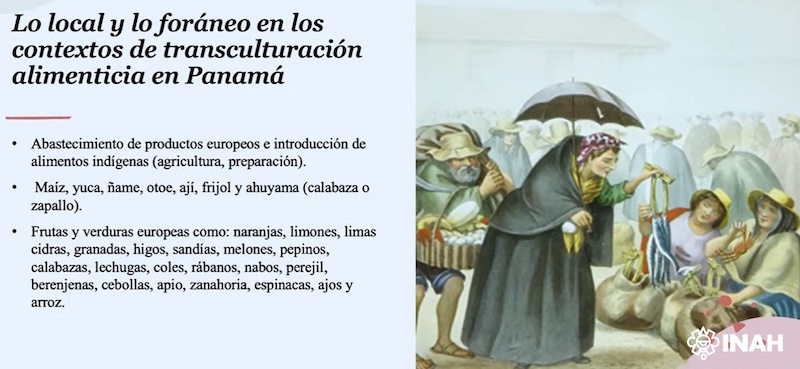

“Se aprovechó el conocimiento indígena para identificar qué peces, crustáceos y animales eran los más fáciles de consumir, por sus modos de captura y de preparación”. Así, agregó, los españoles adaptaron su régimen alimentario con insumos locales como el maíz, la yuca, el ñame, ají, frijol y calabaza, mientras que introdujeron naranjas, limones, limas, lechugas, coles, sandías, higos, granadas, melones, pepinos, rábanos, nabos, zanahoria, espinaca, ajo y arroz.

Si bien en primera instancia los conquistadores y evangelizadores buscaron emular la dieta del Viejo Continente, poco a poco dieron pie a expresiones culturales novedosas. Rivera-Sandoval sostuvo que esta información se encuentra documentada en dos publicaciones históricas: El maravilloso regimiento y orden de vivir (1606), obra del médico Arnaldo de Vilanova, y Recetas de espíritu (1681), del sacerdote jesuita Pedro de Mercado.

En complemento a ello, la antropóloga Peña Sánchez destacó que la teoría humoral -según la cual el organismo humano se integraba por cuatro humores o fluidos: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra- y la ideología religiosa, fueron dominantes en la visión del cuerpo que, para la época, era visto como un reflejo divino.

Para concluir, la investigadora Hernández Albarrán añadió que muchas culturas antiguas, como la egipcia, china, hindú, árabe y persa, entre otras, compartían la idea de que el ser humano era reflejo del orden cósmico y, por ende, el cuerpo, su vida y su salud, se regía por las mismas leyes del universo y la naturaleza, “lo que nos ayuda a entender la cosmovisión de estos pueblos antiguos”.

La siguiente sesión del seminario, titulada ‘La alimentación representada en los murales del siglo XX’, tendrá lugar el 6 de mayo de 2025 y será impartida por el historiador adscrito a la Coordinación de Museos y Exposiciones, Roberto Velasco Alonso. Mayores informes en el correo:

---oo0oo---

Síguenos en:

Facebook: @INAHmx

X Corp: @INAHmx

Instagram: @inahmx

YouTube: INAH TV

TikTok: @inahmx

Sitio web: inah.gob.mx