Boris Berenzon Gorn

A La Báez, antropóloga física

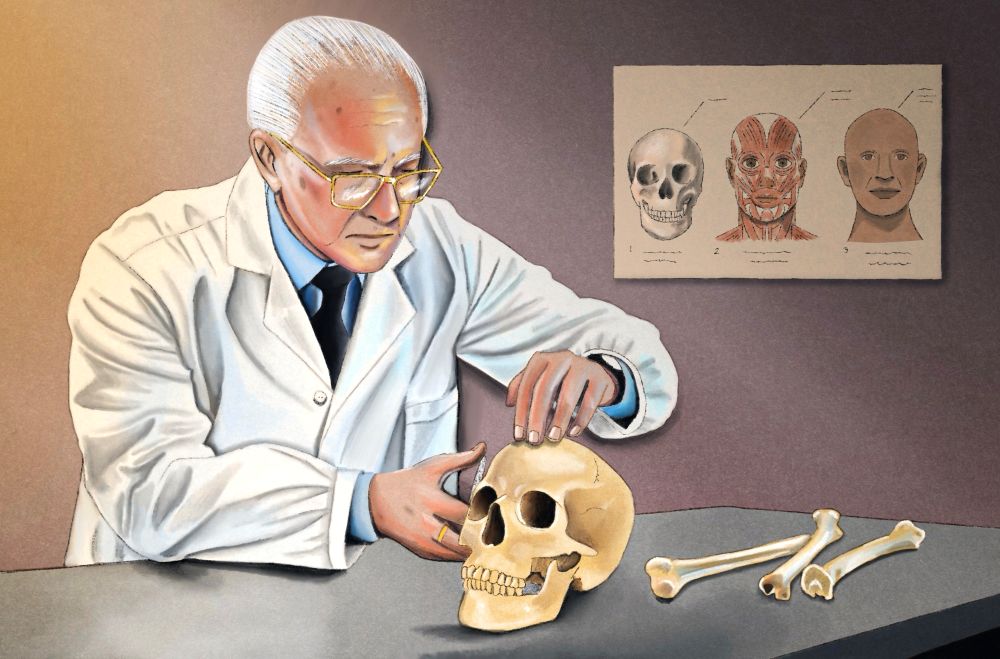

Arturo Romano Pacheco representa una de las figuras más trascendentales en la historia de la antropología mexicana contemporánea. Su trayectoria, marcada por un profundo compromiso con la dimensión ética de la ciencia, lo convirtió en un referente no solo dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), sino también en el ámbito internacional de la antropología física. A través de su trabajo, consolidó una visión de esta disciplina como un puente entre el pasado y el presente, entre la materia y la memoria, entre la biología y la historia cultural.

Desde sus primeras colaboraciones con la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJCDMX), contribuyó a cimentar los principios de la antropología forense en nuestro país, articulando un diálogo fértil entre la docencia, la investigación científica y la práctica pericial.

Este esfuerzo derivó en la formación de nuevas generaciones de especialistas, en la creación de espacios académicos y laboratoriales, así como en la integración de la antropología física como herramienta indispensable para la búsqueda de justicia social. La especialidad en Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y espacios de esta casa de estudios, como el Laboratorio de Osteología, son también legado palpable de su iniciativa y visión.

Romano además se distinguió por sus investigaciones en craneología antropológica, disciplina en la que desarrolló metodologías que, aún hoy, son referentes internacionales.

Ampliamente conocida era su capacidad para interpretar los restos óseos más allá de su estructura material. En sus manos, la osteología se transformó en un lenguaje narrativo que descifraba las costumbres, enfermedades, luchas y esperanzas de poblaciones pasadas. Cada hueso era, para él, una huella biográfica que merecía ser leída con respeto y profundidad.

Uno de los episodios más sonados de su carrera fue su intervención en el caso de Francisca ‘la Paca’ Zetina, popular vidente a quien, durante el sexenio de Ernesto Zedillo, recurrieron las autoridades mexicanas para ‘resolver’ crímenes políticos de alto perfil.

En aquel entonces, el hallazgo espectacular de una fosa clandestina o un vulgar sembrado de evidencias, mediáticamente transmitidos y sostenidos por un aparato judicial que pretendía validar lo paranormal, encontró en Romano una voz crítica y lúcida.

Convocado para analizar los restos, su dictamen, basado en evidencia osteológica incontrovertible, desmanteló la narrativa oficial. Con su característica ironía, señaló que aquel espectáculo carecía de sustento científico. Su veredicto no solo desacreditó la falacia, sino que también reafirmó el valor del pensamiento crítico frente a la manipulación institucional de la verdad.

Entendía que la ciencia debía mantenerse al margen de presiones políticas y resistirse a su instrumentalización. “El hueso no miente”, solía decir, y en esa frase sintetizaba una ética de la evidencia, de la búsqueda rigurosa de la verdad, incluso en contextos marcados por la mentira y la simulación. Su participación en aquel episodio fue un acto científico y, en igual medida, un gesto de resistencia intelectual y ética frente al absurdo.

Su legado se materializa en destacadas intervenciones forenses realizadas en la segunda mitad del siglo XX, entre ellas la del antiguo Templo de San Jerónimo, en la Ciudad de México, donde identificó los restos de la poetisa novohispana sor Juana Inés de la Cruz. De igual modo, condujo indagaciones en sitios arqueológicos como Palenque, Chiapas; la isla de Jaina, Campeche; Tamuín, San Luis Potosí

Además de haber escrito o coescrito diversas publicaciones, entre ellas las tituladas Análisis antropofísico de cuatro personajes históricos de México (2012) o Kohunlich: una ciudad maya del clásico temprano (1981), legó sus acervos profesionales —que incluyen revistas científicas, libros y correspondencia con personajes como Alfonso Caso, Alberto Ruz L'huillier o Fernando Cámara Barbachano— a repositorios del INAH en la Dirección de Etnología y Antropología Social y en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

Romano fue también un maestro formador, cuya cátedra en el INAH dejó una huella profunda. Para él, enseñar no era solamente transmitir técnicas o metodologías, sino formar conciencias críticas.

Enseñaba a mirar más allá del dato, a encontrar en los cuerpos inertes la vibración de una vida pasada, y asumir a la antropología como una práctica ética comprometida con la dignidad de los otros. En sus aulas, el saber era una herramienta de transformación social y el conocimiento una forma de reconciliación entre pasado y presente.

Su impulso al proyecto La cara del mexicano es otra expresión de su interés por comprender la diversidad del rostro humano como espejo de una nación plural. En este empeño, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México e instituciones como la ya citada PGJCDMX, Romano procuró dar forma —literal y simbólicamente— a una identidad nacional no reducida a discursos oficiales, sino entendida desde la multiplicidad biológica y cultural.

Más allá del ámbito académico, supo traducir los complejos lenguajes de la ciencia para hacerlos accesibles al gran público. Poseía el don de la palabra y una sensibilidad narrativa que le permitió acercar la antropología a la sociedad.

Sus conferencias y textos no solo informaban: conmovían, despertaban preguntas y generaban conciencia. De ahí que su figura sea recordada no solo como la de un científico riguroso, sino también como la de un humanista que vio en la ciencia una vía de entendimiento mutuo.

En el seno del INAH, Romano consolidó una forma de hacer antropología que integraba el rigor técnico con una lectura humanista del pasado. Ayudó a posicionar a esta institución como un espacio donde el conocimiento se articula con el compromiso social, donde la arqueología y la antropología no son meras disciplinas académicas, sino formas de contribuir a la comprensión y preservación de la identidad cultural de México.

Hoy, su figura sigue siendo aliento y ejemplo. Su obra nos enseña a mirar el pasado con exactitud y compasión. Nos recuerda que cada resto humano desenterrado es parte de una historia que merece ser contada con verdad y respeto. Su labor fue más allá de interpretar huesos: reconstruyó vidas, denunció injusticias, y propuso una forma de hacer ciencia que no excluye, sino que incluye, que no se encierra, sino que dialoga con la sociedad.

Arturo Romano Pacheco nos legó, en última instancia, una forma de pensar el conocimiento como un acto ético y una forma de vida. Su ideario nos impulsa a seguir escarbando tanto en la tierra como en la memoria; no solo en los cuerpos, sino en las historias que los habitan. Porque, como él bien supo, solo cuando la ciencia se hace con humanidad, los muertos pueden finalmente descansar y los vivos, entender.

Ideario

El pensamiento de Arturo Romano Pacheco trasciende su destacada obra científica y se configura como un ideario ético, metodológico y humanista, que sigue vigente como guía para quienes se acercan al estudio de la antropología física. A continuación se sintetizan los principios fundamentales que guiaron su vida y su labor intelectual:

- Ciencia como compromiso ético:

La ciencia no es neutral ni desinteresada: debe comprometerse con la verdad, la justicia y la dignidad humana. Cada resto óseo es testimonio de una vida que debe ser comprendida y respetada, no solo analizada. - El cuerpo como portador de memoria:

La antropología física no se limita a describir estructuras biológicas. En su concepción, el cuerpo —aun en su forma fragmentaria o postmortem— es un archivo de la historia, una narración viva de costumbres, enfermedades, luchas y culturas. - Resistencia al poder desde el conocimiento

La ciencia debe resistir cualquier forma de manipulación por parte de poderes políticos o ideológicos. Su crítica al caso de la Paca fue, ante todo, una defensa del pensamiento crítico frente al absurdo institucional. - Formación de nuevas generaciones

Concebía la enseñanza como un acto transformador. No basta con transmitir conocimientos técnicos, se debe formar ciudadanos con conciencia social, ética y crítica, no solo científicos competentes. - Antropología para la justicia social

La antropología solo puede estar al servicio de la verdad histórica y la equidad cultural. El estudio del pasado debe contribuir a la comprensión del presente y al respeto por la diversidad humana. - Accesibilidad del conocimiento

La ciencia debe salir del aula y del laboratorio para dialogar con la sociedad. - Multidisciplinariedad y diálogo

Es necesaria la interacción entre disciplinas: historia, arqueología, medicina, biología, genética y criminología, entre otras. La comprensión del ser humano requiere una mirada compleja, abierta y colaborativa. - El respeto por los muertos como acto de humanidad

Todo trabajo sobre restos humanos debe realizarse con respeto y responsabilidad, toda vez que se trata de un gesto de reconciliación con la memoria y con la historia. - La antropología como relato comunitario

Frente a una historia centrada en élites y eventos políticos, existe otra que se cuenta desde los cuerpos de aquellos que no aparecen en los libros: mujeres, niños, pueblos originarios y víctimas del olvido. - La ciencia como instrumento de paz y conciencia

El conocimiento del pasado no debe ser una práctica nostálgica, sino una herramienta para construir sociedades justas, conscientes de su diversidad y respetuosas de su herencia