Por: Victor Joel Santos Ramírez

Victor Joel Santos Ramírez

Arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestro en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa, adscrito al INAH desde 2002. Sus campos de estudio son la arqueología histórica, el arte rupestre, el simbolismo y la mitología del mundo antiguo; director de diversos proyectos de investigación en Sinaloa, además de autor, coordinador y editor de varios libros.

La iglesia católica celebra el 2 de febrero el Día de la Purificación de la Virgen María, también llamado ‘la fiesta de las velas’ o ‘de las candelas’, pero mejor conocido, sobre todo en la América hispana, como el Día de la Candelaria.

De acuerdo con Santiago de la Vorágine (1230-1298), hagiógrafo dominico del siglo XIII, se determinó evocar este día con una misa en la que los fieles sostuvieran en sus manos cirios encendidos; ello por varias razones, principalmente, la de suplantar costumbres paganas como la celebración que los romanos realizaban cada cinco años a Februa, la madre de Marte, dios de la guerra, en la que iluminaban las calles de sus ciudades durante las noches con profusión de antorchas y teas, a fin de que este numen, por intermediación de su madre, les concediera la victoria sobre sus enemigos (Vorágine, 1999).

Sin embargo, esta celebración era de menor importancia comparada con los sacrificios que los romanos ofrecían, también en febrero, a Febrio (Februus) o Plutón, nombre latino del Hades griego: dios de los muertos y de la purificación.

Precisamente, febrero lleva este nombre por los rituales que en esta época del año se realizaban en honor a Febrio, en los cuales las personas pasaban noches enteras sosteniendo en sus manos antorchas encendidas y cantando alabanzas.

En este mes, del día 13 al 15, se celebraban también las fiestas lupercales. Las mujeres romanas, según Inocencio I, sumo pontífice entre 401 y 417, salían por las noches con antorchas en lo que llamaban ‘la fiesta de las luces’; cada año, a principios de febrero, representaban la búsqueda de Proserpina, la diosa Perséfone de los griegos, hija de Ceres y Júpiter, de quien Plutón se enamoró y a quien raptó cuando se encontraba con una ninfas, bañándose en el lago Pergusa.

Ceres emprendió su búsqueda sin éxito por todos los rincones de la Tierra y aunque Mercurio ya le había revelado lo sucedido, continuó su camino hasta llegar a Eleusis. Desesperada y enfurecida, generó una gran sequía para liberar a Proserpina del Hades. Júpiter, al ver que la sequía cobraba cada vez más víctimas, envió a Mercurio a persuadir a Plutón, quien acordó liberarla a cambio de que pasara la mitad del año con él en el inframundo.

De acuerdo con este mito, Proserpina regresa con su madre al terminar el invierno y vuelve en otoño con Plutón. Para san Agustín (354-430), Proserpina representaba la fecundidad de las semillas, de modo tal que cuando la tierra (Ceres) resentía su ausencia, se pensaba que la diosa estaba retenida en los infiernos. A partir de ello, se instituyeron ritos solemnes y misterios que, de acuerdo con este santo, se vinculan con el descubrimiento del trigo (San Agustín, libro VII).

En la fiesta romana de las luces, las mujeres, simbólicamente, se unían a Ceres en la búsqueda de Proserpina, al inicio de la primavera. En otras regiones de Europa, como en Irlanda, el 1 de febrero se celebraba el Imbolc, rito celta de la fertilidad y del inicio de la primavera que giraba en torno a la diosa Brígida. En los rituales dedicados a ella, se encendía el fuego sagrado y se realizaban procesiones con antorchas y velas. Desafortunadamente, se desconocen la mayor parte de las festividades nórdicas en estas fechas debido a su cristianización temprana y a la imposición del Día de la Candelaria (Guyonvarc’h y Le Roux, 2009).

A finales del siglo V, Gelasio I, papa entre 492 y 496, suprimió todas las festividades romanas de fertilidad y purificación, sustituyéndolas por la celebración de la purificación de María, en la que se realizaba una procesión de luces para erradicar los cultos paganos que se celebraban en febrero.

No fue sino hasta dos siglos después, cuando el papa Sergio (687-701), viendo lo difícil que resultaba apartar a los cristianos procedentes de la gentilidad de sus antiguas prácticas, tomó la decisión de dar a la fiesta de las luces un sentido diferente. Dispuso que los cortejos que los romanos organizaban en aquellos días, y que eran populares en todas las provincias del imperio, fueran hechos el 2 de febrero de cada año en honor a la madre de Cristo y en forma de procesiones, llevando en sus manos candelas previamente bendecidas. De esta manera, quedaron desarraigadas costumbres que hasta entonces eran difíciles de erradicar (Vorágine, 1999).

También fue este papa, san Sergio, quien estableció que la iglesia romana celebrara las cuatro fiestas de la Virgen María, tal como eran observadas en la iglesia de Constantinopla: Natividad, Purificación, Anunciación y Dormición (Ascensión).

Conforme al rito judío o Ley de Moisés, después de 40 días del alumbramiento de un varón (80 si se trataba de una niña), se realizaba el rito de purificación de la madre. De acuerdo con Lucas el evangelista, cuando llegó el día, llevaron al niño Jesucristo a Jerusalén, allí lo consagraron al Señor, tal como estaba escrito en la ley: “Todo varón primogénito será consagrado al Señor”, para lo cual, se ofreció el sacrificio igualmente prescrito por las normas, “una pareja de tórtolas o dos pichones” (san Lucas 2, 22-40).

El concilio de Trullo, celebrado en Constantinopla en 692, pretendió, entre varias reformas, prohibir el Día de Purificación, cuestionando que la Virgen no necesitó purificarse, ya que no concibió mediante concurso de varón. La iglesia romana defendió esta celebración y aclaró que la fiesta estaba dedicada a la pureza de María, simbolizada por las luces de los cirios encendidos y en segundo lugar, que la procesión que se realizaba en dicha festividad era para conmemorar el Día de la Purificación de la Virgen acompañando al Niño Dios en su presentación al templo. Según De la Vorágine, el simbolismo del cirio encendido se encuentra expresado en los siguientes versos:

En honor de la piadosa María

Llevo esta candela en la mano mía:

Representa esta cera

La carne virginal verdadera

De Cristo; y la llama, que ilumina,

Significa su persona divina;

Y la mecha en el cirio escondida,

El alma que a su cuerpo da vida.[Autor desconocido, siglo XIII]

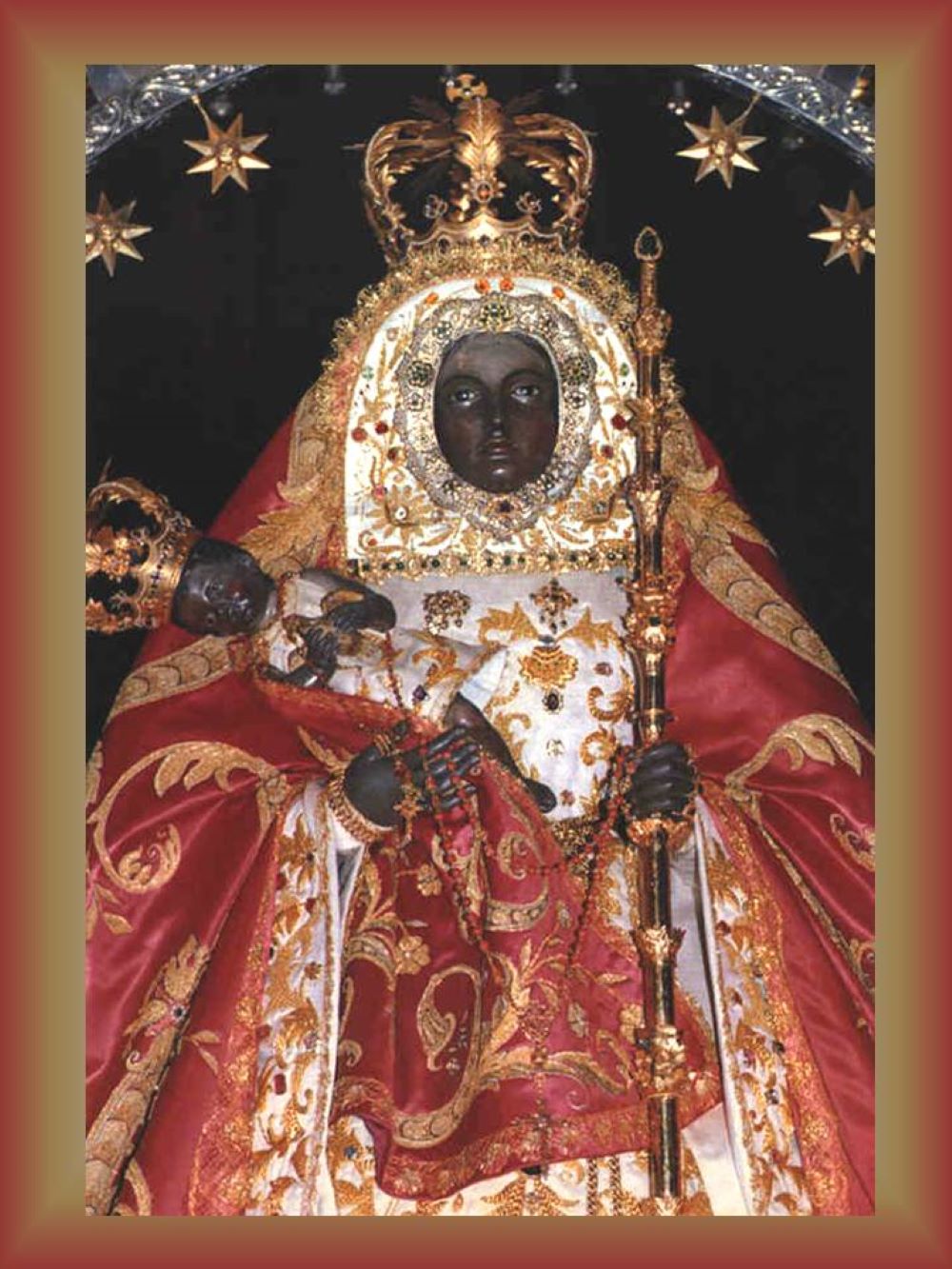

Como hemos visto, la fiesta de la Candelaria, en la Europa central y nórdica, constituía una de las dos grandes festividades resultantes del culto a la fertilidad precristiana (Weckmann, 1996). De acuerdo con Foster, su origen en España es posiblemente moro; cualquiera sea el caso, se encuentra inscrita en el grupo de vírgenes negras de Europa, cuya coloración oscura o morena tiene correspondencia con representaciones precristianas de diosas de la fertilidad (Isis, Cibeles o Artemisa). La fiesta se fortaleció en España a partir de la aparición de la Virgen de la Candelaria a dos pastores guanches en la isla canaria de Tenerife, en 1392. La devoción de esta Virgen morena se expandió al continente americano a partir del siglo XVI.

En España, las velas festoneadas expuestas para su venta en los puestos a la entrada de los templos anuncian el Día de la Candelaria. No son cirios de todos los días, son la más acabada expresión del arte de modelado de ceras policromas, encintadas y decoradas con una gran variedad de diseños; obras de arte bendecidas en la iglesia durante este día y conservadas en los hogares durante todo el año.

Solamente son encendidas para proteger a las viviendas ante la amenaza de tempestades. En regiones del norte y centro de la península ibérica se acostumbraba que los niños llevaran a la misa hogazas de pan (torta) y dos palomas vivas para rememorar la ofrenda prescrita por Moisés para la celebración. En ocasiones, la torta era un pastel que formaba parte de una procesión y que, al final de la fiesta, era rifado (Foster, 1962).

En Francia, el Día de la Candelaria lo celebran con La Chandeleur, ‘el día de las crepas’, una costumbre pagana que, al parecer, fue cristianizada por Gelasio I (de quien ya hablamos antes); curiosa coincidencia con México, en donde este mismo día se celebra con la abundancia de tamales, la comida prehispánica por excelencia que se consume para festejar haber tenido el infortunio (antes era de buena suerte) de sacarse la estatuilla del Niño Dios en la rosca de reyes.

La fiesta del Día de la Candelaria no es tan vistosa en los países hispanoamericanos como en España. En México es la segunda fiesta más importante dedicada a María después del 12 de diciembre, fecha en que se celebra a la Virgen de Guadalupe. Desde el siglo XVI, en nuestro país, la Candelaria es la fiesta de la Purificación, el día de las velas benditas, las cuales serán conservadas para auxiliar a los moribundos o para librarse de los peligros del rayo o del trueno, así como de las tentaciones del demonio.

En nuestro país, esta festividad cobra mayor relevancia por encontrarse íntimamente relacionada con el Día de la Epifanía o Día de Reyes, representado por ‘la partida de la rosca’, una costumbre de origen medieval que tuvo su origen en el siglo III, en la cual se ocultaba un haba en el roscón; quien la encontraba en su rebanada de pan sería bendecido con un año de prosperidad y fertilidad, significado que en nuestros tiempos ha cambiado completamente hasta convertirse en lo contrario. El haba, por ejemplo, fue sustituida por un muñequito de porcelana que representa al Niño Dios. Hoy, quien encuentra uno debe ofrecer otra fiesta, a celebrarse en el Día de la Candelaria.

La razón de celebrar al Niño Dios, representado por las estatuillas de la rosca, y la de vestir a las esculturas que también representan a este infante y que formaron parte de los nacimientos navideños en cada hogar, obedece a que el 2 de febrero es una evocación de la presentación de Jesús en el templo, para lo cual la imagen que le representa es confeccionada con un ropaje especial, de acuerdo con una costumbre que tuvo su origen en conventos femeninos del siglo XVIII.

El Día de La Candelaria es festivo en varias poblaciones de México, donde continúa teniendo un carácter religioso, pero en general, sobre todo en las ciudades, su significado es muy remoto, o bien, se ha perdido por completo, pues se presenta como una ocasión de convivencia social, en la que predominan los tamales como comida principal, preparados para este día y patrocinados por quienes tuvieron la suerte de encontrarse la estatuilla (ahora de plástico) del Niño Dios en la rosca.

Finalmente, es importante mencionar que las culturas antiguas no siempre celebraban el año nuevo en el solsticio de invierno, sino en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria o en los días cercanos a esta fecha. En China se celebra entre los últimos días de enero y primeros de febrero, cuando son evidentes las primeras señales de la primavera (la aparición de las primera hojas de los árboles), pero no solo en las regiones cubiertas por nieve durante el invierno, por ejemplo, según Bernardino de Sahagún, los mexicas celebraban el año nuevo el 2 de febrero.

Dentro de la cuenca de México, de raíz nahua, las semillas son bendecidas este mismo día, con lo cual se abre el ciclo de trabajo en el campo. Es costumbre que una porción de semilla sea llevada a bendecir a la iglesia dentro una canasta en la que también se instala una o varias figurillas de niños dioses (Medina, 2012).

En los países anglosajones es costumbre emplear el 2 de febrero para vaticinar cómo será el resto del invierno, siendo un buen agüero la lluvia en este día. “Si la Candelaria plora, invierno fora y si no plora, ni dentro ni fora”, proverbio que se repite en España, tanto en gallego y catalán como en castellano antiguo, y que, en una forma anglosajona parecida, reza: “Si la Candelaria ríe, invierno sigue”.

Bibliografía:

Foster, George (1962). Cultura y Conquista. La herencia española de América. Universidad Veracruzana.

Guyonvarc’h, Christian-J y Françoise Le Roux (2009). Los druidas. Abada Editores.

Graves, Robert (1985). Los mitos griegos I. Alianza editorial.

Hipona, San Agustín (2022). La ciudad de Dios. Libros I-VII. Biblioteca Clásica Gredos.

Medina, Andrés (2012). La cosmovisión nahua actual, en Limón, Silvia: La religión de los pueblos nahuas. Editorial Trotta.

Vorágine, Santiago de la (1999). La leyenda dorada I. Alianza Forma.

Weckmann, Luis (1996). La herencia medial de México. FCE.

Lista de figuras:

Figura 1. La Virgen de Candelaria, Tenerife, Patrona de las Islas Canarias, España. Foto de Carlos Teixidor Cadena, tomada de Wikimedia Commons.

Figura 2. El rapto de Proserpina, Luca Giordano (ca 1689), tomada de Meisterdrucke.

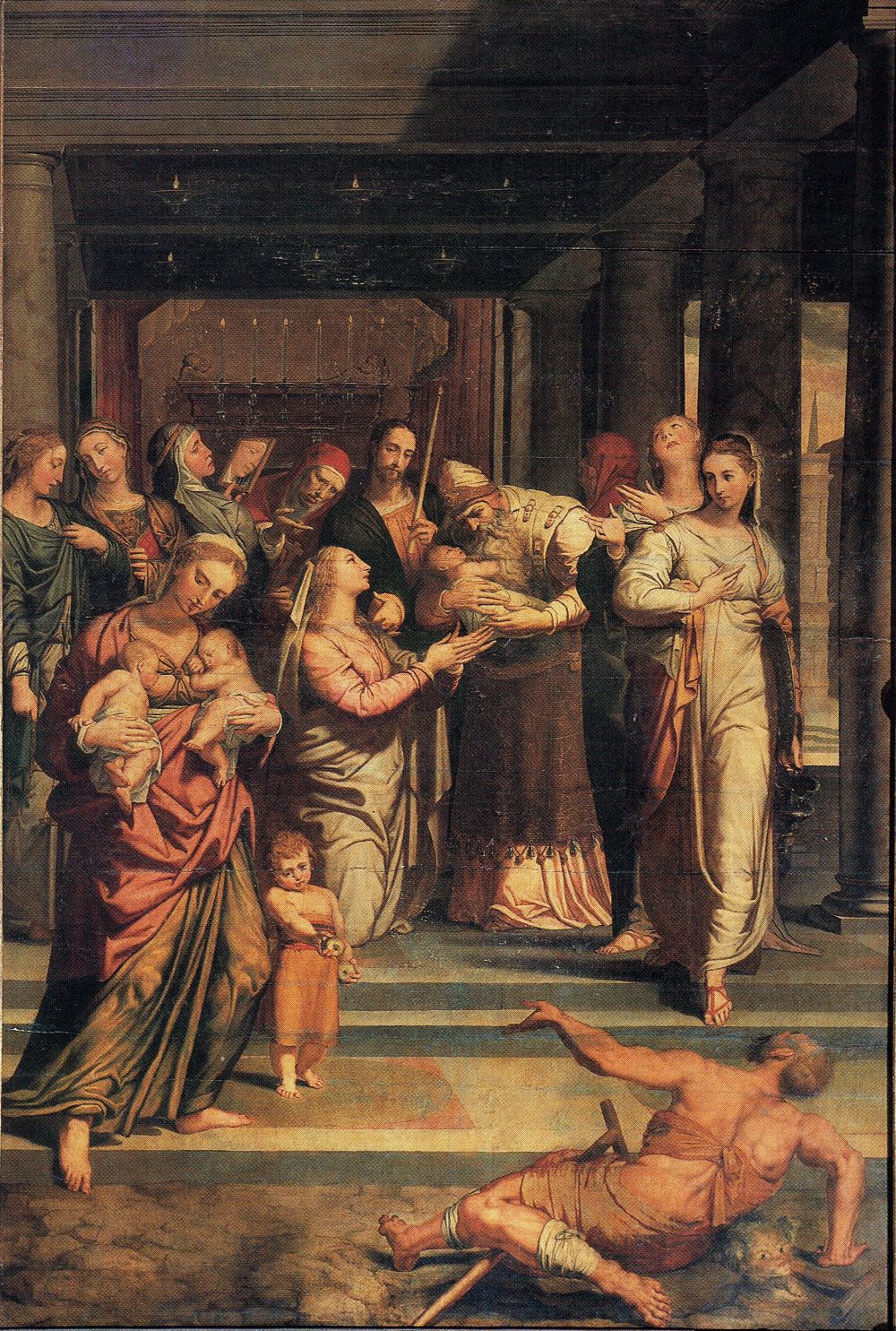

Figura 3. Purificación de la Virgen, León Picardo (siglo XVI), tomada de Literatura y otros mundos.

Figura 4. La Purificación de la Virgen en el templo. Pedro de Campaña (1503-1580). Luis Martinez Montiel and Alfredo J. Morales (1999) La catedral de Sevilla, Scala Publishers and Aldeasa S.A. Tomada de Wikipedia.

Figura 5. Virgen de Candelaria entre Guanches, cuadro del Siglo XVIII, Ermita de las Angustias, Santa Cruz de Tenerife, España. Tomada de Wikimedia Commons.

Figura 6. Nuesta Señora de La Candelaria, patrona general de Canarias. RelinoticiasTenerife, tomada de Wikimedia Commons.

Figura 7. Virgen de La Candelaria. Cristobal Hernández de Quintana (1651-1725), tomada de Wikimedia Commons.